我所科研团队在晚第四纪轨道尺度气候系统演化领域取得新进展

近日,我所地质室海洋地质过程及演化团队在晚第四纪轨道尺度气候系统演化领域取得新进展。团队基于在鄂霍次克海采集的沉积岩芯分析资料以及低纬度和高纬度边缘海地区多个站位的硅酸盐风化数据,探讨了轨道时间尺度高-中-低纬度硅酸盐风化的差异性,揭示了气候系统演化和高纬度冰盖以及低纬度季风的重要联系。

经典的“米兰科维奇”理论认为,北半球高纬度夏季日射量控制冰量的增减及其对全球气候的影响,气候记录普遍呈现10万年的偏心率周期。近年来,越来越多的热带地区气候记录显示出显著的2万年岁差周期信号,这一现象独立于冰盖变化。这一发现引发了学界对轨道尺度气候系统驱动机制(低纬度季风驱动、高纬度冰盖驱动或二者共同驱动)的深入思考。

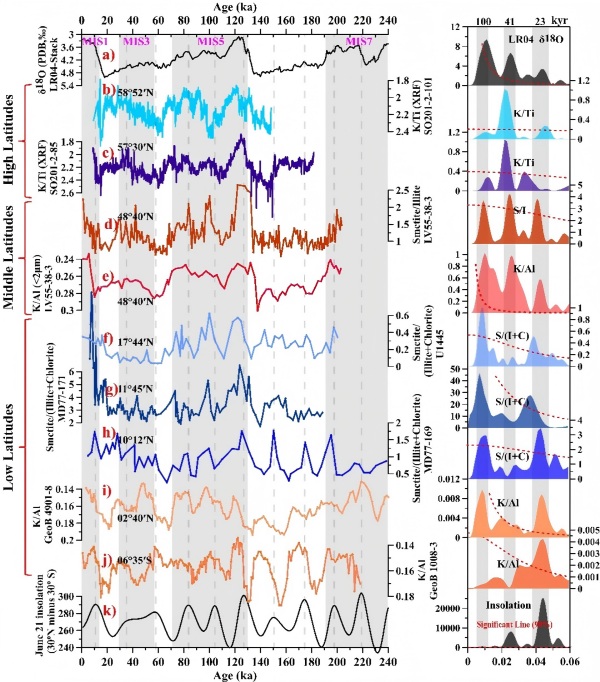

研究证实,硅酸盐风化强度与温度和降水存在显著的线性响应关系。在轨道尺度上,高纬冰盖与低纬季风对气候系统表现出差异性调控特征,即前者通过10万年偏心率周期主导全球温度变化,后者则以2万年岁差周期调控热带水文循环。基于这一认识,本研究整合中纬度鄂霍次克海及高-低纬度边缘海的多个站位的风化记录,通过解析不同纬度带风化过程对温度和降水变化的响应特征,揭示了轨道尺度气候系统的演变规律及其控制机制。

研究发现,晚第四纪以来,在轨道时间尺度上不同纬度区域的风化过程存在明显差异,低纬度地区的风化过程更多响应于降水的变化,以2万年的岁差周期为主,指示其主要受到低纬度季风的调控;而高纬度地区风化过程更多响应于温度的变化,以10万年的偏心率周期为主,指示其主要受到冰盖的调控,而中纬度地区(东亚季风边缘区)的风化过程对温度和降水都敏感响应,显示明显的10万年的偏心率周期和2万年的岁差周期特征,指示其受到高纬度冰盖和低纬度季风的共同控制。这些发现为新提出的“Milankovitch-Kutzbach”假说提供了有力证据,不仅修正了传统米兰科维奇理论的单一驱动观点,也凸显了低纬季风过程在全球气候变化中的关键作用。

研究成果以“Heterogeneity in ice sheets- vs. monsoon rainfall-induced silicate weathering from high to low latitudes”为题,发表在国际知名地学期刊《npj Climate And Atmospheric Science》上。第一作者为我所地质室博士后冯旭光,通讯作者为我所石学法研究员和瑞典隆德大学陆正遥博士,合作者包括西安交通大学、南方科技大学、中国科学院海洋研究所等单位的多位科研工作者。该研究得到了崂山实验室“十四五”重大项目、国家自然科学基金、国家重点研发计划重点项目以及山东省自然科学基金等项目联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41612-025-01079-9

晚第四纪轨道时间尺度中-高-低纬度的硅酸盐风化记录对比

- 上一篇 我所承办的国际机构提出海洋构建世界和平新理念 2025.07.12

- 下一篇 我所科研团队在东亚风尘入海演化方面取得新进展 2025.07.11