我所科研团队在近海海洋环境演变研究方面取得新进展

近日,我所生态中心研究人员深入解析了“河流-河口-近海体系”物质输送过程及其生态效应,取得了系列成果。

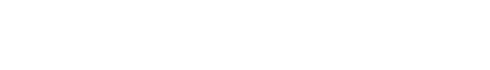

通过多年的持续观测和历史数据分析,研究发现近年来长江及其河口的磷酸盐浓度显著下降(图1),这一积极变化得益于我国环保政策的有效实施。

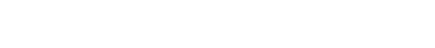

在氮营养盐溯源方面,科研人员通过氮氧双同位素示踪技术结合贝叶斯混合模型,对近海氮污染源进行了定量解析(图2)。研究表明,在春播和秋收季节,化肥是主要氮源;而在非农事季节,生活污水则成为主导氮源,这一发现为实施季节性差异化管理策略提供了科学依据。

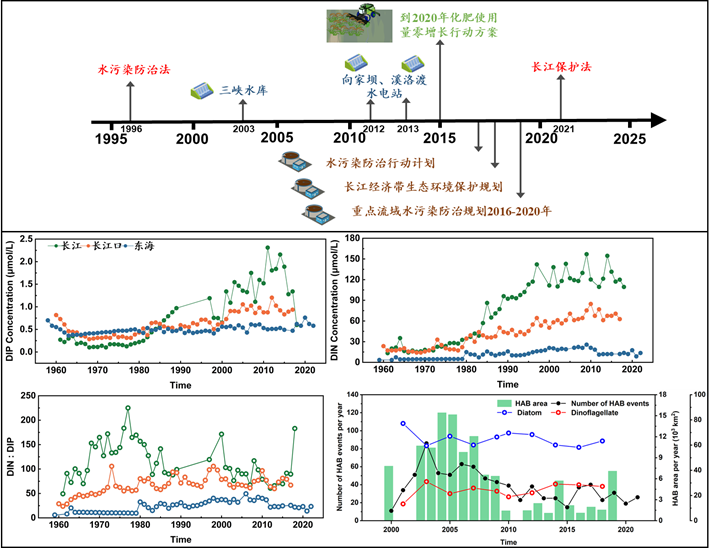

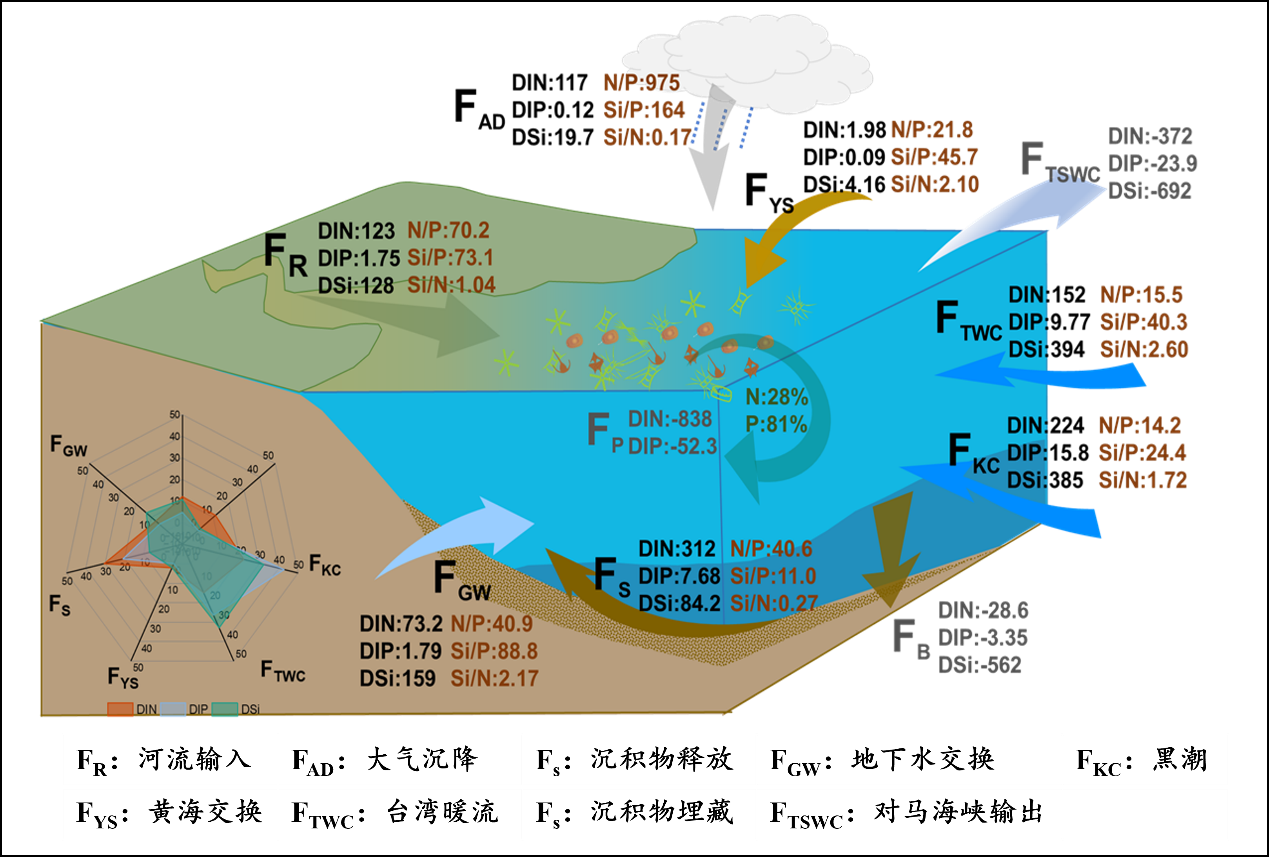

此外,东海最新的研究强调了有机质在营养盐循环中的关键作用。营养盐收支分析显示,外源输入的营养盐不足以支撑该海域的初级生产力,有机质的矿化再生为浮游植物的生长提供了潜在的营养源(图3)。今后,应关注溶解有机氮和磷的特性及其对近海生源要素循环和生态系统的影响,推动相关认识从“无机主导”向“有机-无机协同”的转变。

本系列研究成果已在《Water Research》、《Progress in Oceanography》和《Journal of Environmental Sciences》等环境科学领域权威期刊发表,为完善近海环境治理体系提供了重要的理论支撑。研究工作依托共享航次计划东海科学考察实验研究、共享航次计划长江口科学考察实验研究和我所中国近海综合开放航次,由钟晓松博士主导,联合冉祥滨研究员共同完成,主要成员包括吕宗青博士、时梦娇、刘珈铭等。

相关论文:

[1] https://doi.org/10.1016/j.jes.2025.02.045

[2] https://doi.org/10.1016/j.pocean.2025.103463

[3] https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121995

图1. 环保政策实施下,长江、长江口和东海营养盐的长期变化以及藻华爆发频次和硅甲藻比的变化趋势

图2.中国近海硝酸盐稳定同位素示踪及来源贡献分析

图3. 东海营养盐收支结果

- 上一篇 我所科研人员在北极古野火历史重建方面取得重要进展 2025.04.24

- 下一篇 南京大学高抒教授走进我所讲授海洋科学写作 2025.04.16