我所科研人员在鄂霍次克海沉积学与古环境演化方面取得进展——揭示晚第四纪海盆尺度沉积通量时空变化特征及演变机制

近日,我所科研团队在鄂霍次克海陆源碎屑通量与环境演化研究取得重要进展,揭示了过去3万年鄂霍次克海海盆尺度上陆源碎屑沉积通量的演变历史及其控制机制,相关研究成果以"Spatial variations in sedimentary fluxes and paleoenvironment in the Sea of Okhotsk over the last 30 kyr"为题,发表于国际权威地学期刊《Quaternary Science Reviews》。论文第一作者为博士研究生王庆超,通讯作者为邹建军研究员和石学法研究员,论文合作者还包括中国极地研究中心(中国极地研究所)崔迎春高级工程师、俄罗斯科学院远东分院太平洋研究所Sergey Gorbarenko教授等。

鄂霍次克海作为亚北极北太平洋最大的边缘海,不仅是现代多年季节性海冰发育的最南界,也是北太平洋中层水的重要来源,并且接受黑龙江河流径流的输入,这些因素共同塑造了其独特的沉积特征和环境演化模式。沉积通量研究为理解海洋沉积物陆源物质的输运、沉积和埋藏过程提供了关键信息。在晚第四纪,全球海平面变化、鄂霍次克海河流径流、海冰活动和海洋环流均经历了显著变化,导致该海域沉积和环境演化模式在空间上呈现明显的差异。然而,目前对海盆尺度上鄂霍次克海沉积通量变化过程及控制机理的研究仍很薄弱。

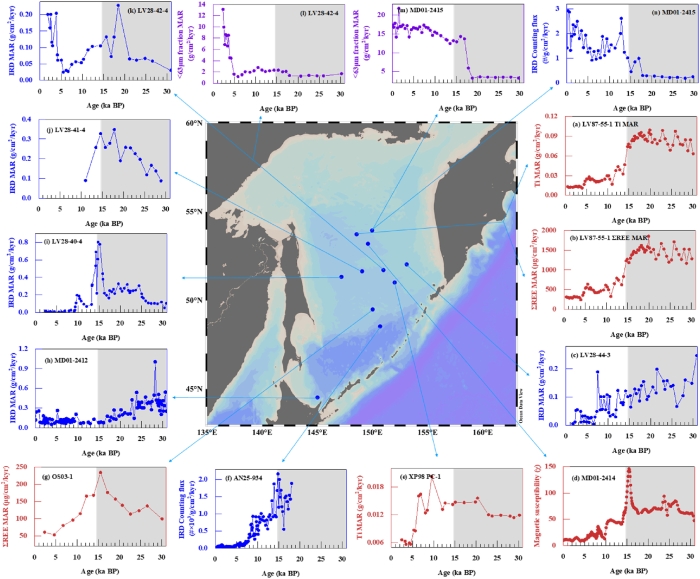

我所研究团队对鄂霍次克海中部沉积岩心的粒径和元素地球化学特征进行了系统分析,并结合研究区内10站沉积岩心陆源碎屑通量记录,重建了过去3万年鄂霍次克海海盆尺度上的碎屑沉积通量及古环境演变历史。研究发现,鄂霍次克海陆源碎屑沉积通量在时空分布上呈现出显著的差异性:末次冰期表现为海区中部和南部沉积通量高、北部沉积通量低的特征;末次冰消期以来,则转变为中部和南部降低、北部增加的趋势。研究揭示了鄂霍次克海的沉积通量和沉积特征受海冰、底流、河流径流以及海平面变化的综合影响,与北半球高纬度太阳辐射量、全球冰量以及大气环流演变密切相关。

该研究获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划、崂山实验室“十四五”重大项目以及“海洋十年”国际合作中心科技合作项目的联合资助。

论文链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027737912500071X?via%3Dihub

陆源沉积通量空间变化特征

- 上一篇 澳大利亚科学院院士蔡文炬走进我所开讲《科学写作的三个逻辑循环》 2025.03.07

- 下一篇 我所在海洋声场预报研究方面取得重要进展——率先研发应用“海-底-声学”耦合模式 2025.02.25