我所科研人员在北太平洋中层水通风历史重建研究方面取得重要进展——极贫放射性碳年龄揭示末次冰期北太平洋中层水通风历史及机制

近日,自然资源部第一海洋研究所科研人员在北太平洋中层水通风历史重建研究方面取得重要进展,揭示了末次冰期以来北太平洋中层水通风演化历史与控制机制。相关成果以“Extremely depleted radiocarbon impact on estimation of Glacial North Pacific Intermediate Water ventilation”为题,发表于国际地学TOP期刊《Earth and Planetary Science Letters》上。博士研究生王安琪为论文第一作者,姚政权研究员、石学法研究员和南京大学邹欣庆教授为共同通讯作者。中国地质大学(武汉)宫勋教授、俄罗斯科学院远东分院太平洋研究所Sergey Gorbarenko教授等研究人员共同参与了该研究工作。

北太平洋中层水(NPIW)作为北太平洋最大的原生水团,其通风过程在调节气候变化和全球碳、氧循环中发挥着至关重要的作用。然而,由于地质碳输入对放射性碳(14C)通风年龄的影响,重建太平洋中-深层通风演变历史面临重大挑战,从而对地质时期NPIW演化历史及其机制仍不清楚。

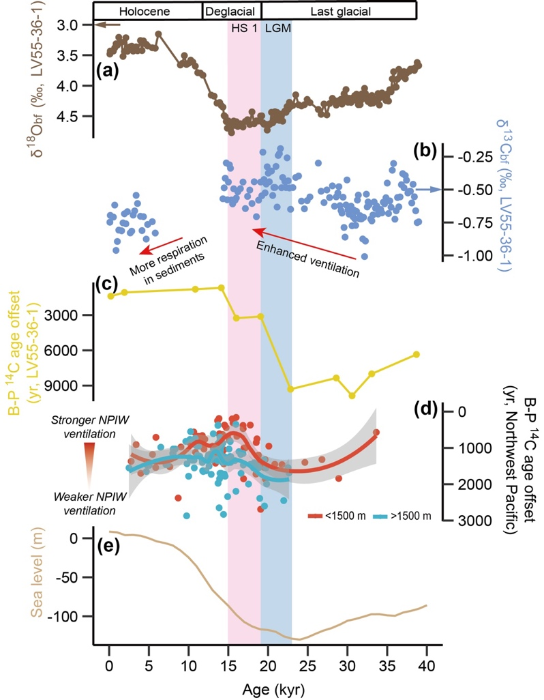

研究人员对取自西南鄂霍次克海域沉积物岩芯的底栖和浮游有孔虫的14C年龄差值(B-P 14C年龄差值),以及底栖有孔虫的稳定氧(δ18Obf)、碳同位素(δ13Cbf)进行了详细分析,探讨了末次冰期以来NPIW的变化历史与机制。结果表明,在末次冰期,B-P 14C年龄差值超过9000年,表明受到地质碳的显著影响,潜在源区可能来自鄂霍次克海西南部的混合气体(二氧化碳和甲烷)水合物。研究进一步发现,在末次冰盛期(LGM),北太平洋中层水(GNPIW)14C通风年龄可能被高估,这一发现支持了冰期NPIW通风程度较现代更强的观点。通过综合分析北太平洋区域的δ18Obf记录,研究团队还发现,在LGM期间,鄂霍次克海和白令海中层水深度分别可达到1590米和1000米。与LGM相比,Heinrich Stadial 1(HS 1)期间白令海的中层水对流显著增强,深度至少延伸至1467米。这一过程不仅增强了NPIW,还有效冲刷了来自鄂霍次克海的地质碳,导致西北太平洋和东北太平洋NPIW通风趋于均一化。

这项研究通过分析地质碳对GNPIW 14C通风年龄的影响,揭示了末次冰期及冰消期NPIW通风演化历史,推动了北太平洋中层环流与古气候演化研究进展。

该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X25000536

末次冰期以来鄂霍次克海通风演化历史

- 上一篇 自然资源部驻青单位科技创新工作座谈会在我所召开 2025.02.19

- 下一篇 我所科研人员揭示感热通量在台风外雨带中的关键作用 ——台风外雨带对不同热量“挑肥拣瘦” 2025.02.17