我所科研团队在海洋物种伞护效应方面取得新突破

近日,我所海洋保护地管理与生态化建设研究团队在海洋物种伞护效应方面取得新突破,揭示了对渤海和黄海海洋生态系统的旗舰物种斑海豹实施优先保护的伞护效应,即保护斑海豹间接使本区域其他海洋动植物及生态系统得到有效保护,该研究成果为推动黄渤海生态区环境保护提供了科学方案。

根据世界自然基金会(WWF)公布的全球200个关键生态区(Global 200 Ecoregions),黄海生态区是我国唯一的全球优先保护海洋区域,海洋生物多样性和生态系统功能丰富。但自然生境退化和丧失影响了该区域生物的多样性。斑海豹作为国家一级保护野生动物和黄海生态区的代表性旗舰物种,受到越来越多的保护投入和社会关注。在海洋就地保护中,尚不明确斑海豹保护为其它濒危物种和生态系统带来的伞护效果。

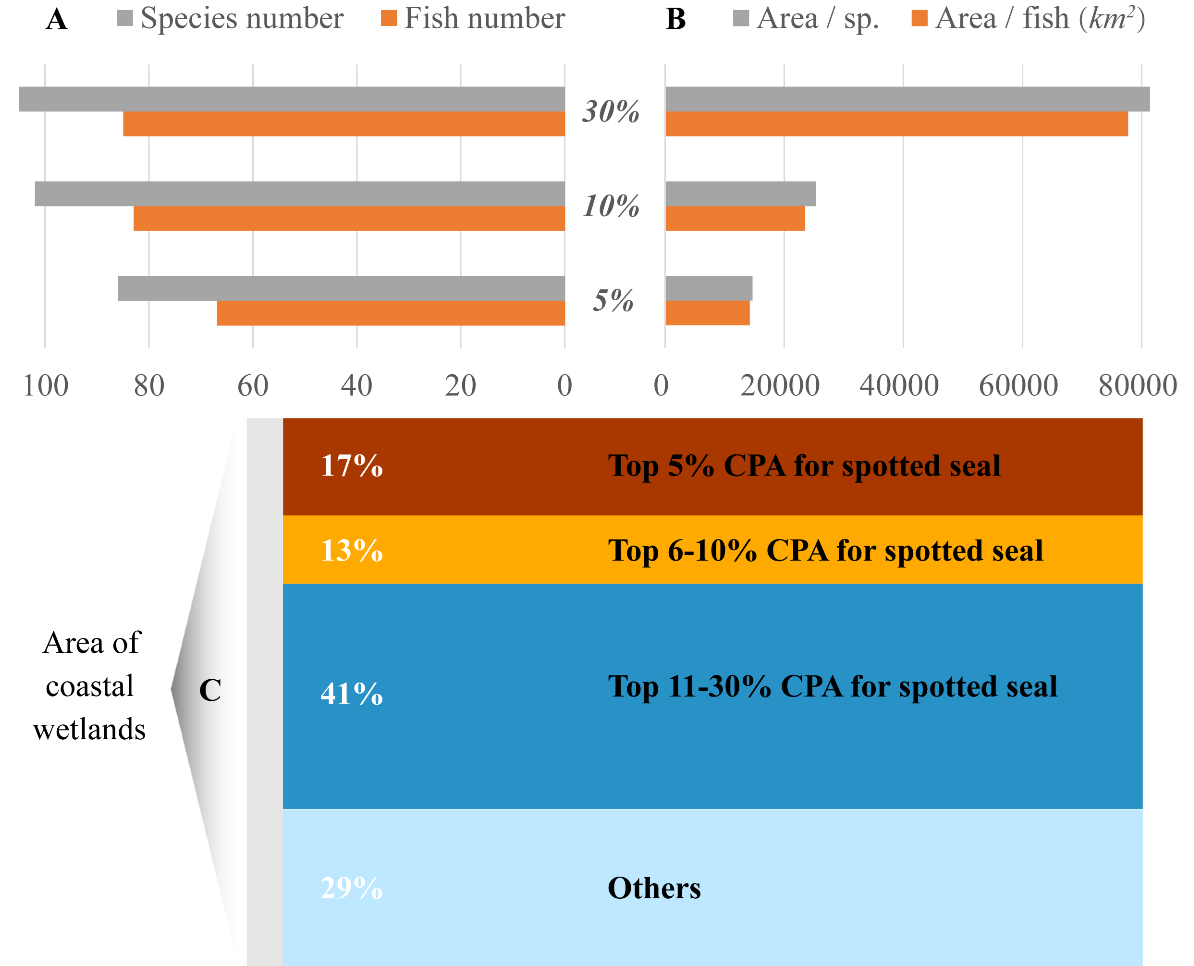

本研究提取了黄海生态区范围内被评估为受威胁等级的108个物种和滨海湿地的空间分布,模拟确定了斑海豹前5%、10%和30%优先保护区域 (Conservation priority area, CPA),分析了不同情景CPA与世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature)认定的108种受威胁物种及滨海湿地的重叠情况,并评估当前海洋保护地空间布局对斑海豹的保护效能。

结果表明前5%CPA区域覆盖了黄海生态区约80%受威胁物种和17%滨海湿地。当保护情景扩大到前30%CPA区域时,97%受威胁物种和71%滨海湿地将在斑海豹的伞护范围之内。尽管当前黄海生态区的海洋保护地面积占9.46%,但仅覆盖了前5%CPA范围的34%,且对于受威胁物种的空间覆盖效率低于前5%CPA水平。在各个海洋保护地类型中,自然保护区对于斑海豹生境的保护效率最高,水产种质资源保护区的覆盖面积最大,能覆盖58%-75%的CPA范围。因此,在黄海生态区未来生物多样性就地保护中建议优先采取斑海豹保护方案,并重视水产种质资源保护区在就地保护海洋生物多样性中的作用。

该研究得到了国家自然科学基金、青岛博士后项目资助和国家重点研发计划等项目联合资助,研究成果以“Umbrella effect of spotted seal conservation and achieving 30 × 30 targets in the Yellow Sea ecoregion”为题发表在中科院一区TOP期刊《Reviews in Fish Biology and Fisheries》上。

论文链接:

https://doi.org/10.1007/s11160-024-09873-z

不同情景下斑海豹保护优先区内受威胁物种数量(A)、物种平均分布面积(B)和滨海湿地面积(C)。Other指不在斑海豹前30%CPA范围的区域。

- 上一篇 喜报!自然资源部海洋地质与成矿作用重点实验室12个项目获2024年度国家自然科学基金资助立项 2024.08.29

- 下一篇 我所科研团队联合承担的“海洋碳源、碳汇、碳通量调查估算及负碳技术评估应用研究”项目顺利结项 2024.08.19